交通事故直後の症状にはご注意を!

交通事故に遭ってしまった場合、一番注意しておきたいのが事故直後の症状です。

事故直後は、突然の出来事で心も体も興奮状態にあり、むちうちなどの症状を感じていない場合があります。

そして、興奮から落ち着いた翌日から2、3日後に首の張りや痛み、軽い頭痛などむちうちなどの症状を感じるようになります。

ただし、中には1週間から10日経って、「首周りに違和感が・・・」「軽い頭痛やめまいがする」「腕が上がりにくい」など症状が現れる場合があります。

また、「これぐらいなら大丈夫」と思っていても突然ひどくなることもあります。

症状が現れる時期や程度は個人差があります。症状の程度に関わらず、医療機関を受診して早期に治療を開始することで、後遺症に悩まされることもありません。

古賀市・新宮町・福津市で交通事故治療院探しでお悩みの方は、古賀市のおがわ整骨院へお気軽にご相談下さい。

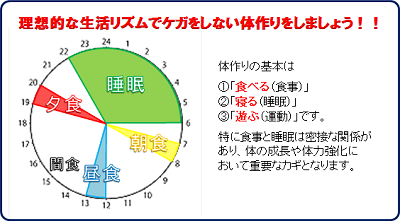

ケガをしないための体作りの3本柱③「遊ぶ」

今回は「遊ぶ(運動)」についてです。

・朝のトレーニング(6~7時)

本来人間の体には、日が昇れば目を覚まし、日が暮れると眠るという「生体リズム」があり、このリズムを崩さないことこそがたくさん食べて、たくさん運動できる体作りのポイントです。秘訣は、朝日を浴びながらのトレーニング。体は日の光を浴びると「朝だ」と感じて活発に活動し始めるため、朝食時に食欲がわいたり、日中に健康的な活動ができたり、自然と早寝ができるようになります。そのほか、朝の目覚めを良くする方法は、軽い体操やストレッチ、熱いシャワーなど。起床時間は一定にしましょう。

・昼のトレーニング(クラブや部活など)

ハードなトレーニングにより、一時的に体がダメージを受けます。しかし、この後に十分な栄養と睡眠をとれば、体が持つ適応能力により筋肉が再生し、ダメージ回復後に前よりも高い身体能力が身に付きます。

また、骨は骨をつくる(骨形成)ことと骨を壊す(骨吸収)を繰り返すことで成長していきます。成長期は新陳代謝も活発で、運動などで骨が壊されますが、それ以上に骨をつくる方が活発なために体や骨が丈夫に成長していきます。よって、体作りにおいてしっかり運動を行うことも大事になります。「遊ぶ」というのは単に運動だけではなく、公園や山・川・海などの自然の中でで体を使って「遊ぶ」ことが、様々な筋肉や骨を刺激でき、より丈夫な体作りができるようになります。

3回にわたって紹介してきました、「食べる」「寝る」「遊ぶ」いかがでしたか?少しでも成長期の体作りの参考になればと思います。成長期のスポーツ障害・外傷でお悩みの方がいらっしゃいましたら、古賀市のおがわ整骨院へお気軽にご相談下さい。

ケガをしないための体作りの3本柱②「寝る」

前回のブログに続き、今回は「寝る(睡眠)」です。

・就寝前

質の良い睡眠を得る準備

ぬるめのお風呂に入ってリラックスさせて、部屋の明かりは暗めにして就寝時間を一定にしましょう。目が覚めるコーヒーやお茶などカフェインを含む飲み物や、寝る直前のゲームやテレビは控えましょう。明るく強い明かりで交感神経が優位に働き、寝つきが悪くなってしまいます。

・就寝後

体は夜に作られる

睡眠後、2~3時間後に骨や筋肉の成長に関わる「成長ホルモン」の分泌が盛んになります。この時体温は1日のうちで最も低くなり、全身の筋活動も低下しているので体内のエネルギーは筋肉づくりや骨づくりにどんどん利用されていきます。筋肉の材料となるタンパク質や骨の材料となるカルシウムなどが、成長ホルモンの分泌ピーク時にしっかりと体内に吸収されているように、夕食のタイミングを就寝時間の約3時間前に合わせることが重要です。

夜遅くまで練習をしていたり、自宅勉強などで睡眠時間は削られてしまいがちですが、1日の生活のリズムを整えることが体作りにとって大切になりますので、ぜひ取り組んでみて下さい。

次回のブログは『ケガをしないための体作りの3本柱③「遊ぶ」』です。

前回のブログ『ケガをしないための体作りの3本柱①「食べる」』

ケガをしないための体作りの3本柱①「食べる」

成長期の体作りの基本は「食べる」「寝る」「遊ぶ」です。

今回は「食べる」についてです。

ケガをしない体作りのためには、材料となる栄養が必要です。

・朝食

水分とブドウ糖の補給+体温を上げるタンパク質

朝は体の水分量が不足しており、体液や血液は濃縮されています。朝食にはみそ汁や野菜スープ、牛乳や果汁100%ジュースなどがいいでしょう。また、血糖値も下がっているのでブドウ糖の補給源であるご飯やパンなどの炭水化物をしっかり摂りましょう。さらに、低体温になっている体をウォーミングアップさせるためにタンパク質も欠かせません。

・昼食

1日の活動のピークに向けてしっかり燃料補給

小中学生は給食を残さず食べるようにします。高校生やお弁当の学校の場合は、エネルギー効率のよい炭水化物や脂質、タンパク質を主食・主菜・副菜とバランスよく組み合わせます。乳製品は必ずプラスしてください。食後は消化活動が円滑になるよう激しい運動はせずにゆっくりと過ごしましょう。

・間食

足りない栄養素を補給する「軽い食事」

「おやつ」というより「軽い食事」。3食で足りない栄養素を補う「補食」と考えます。オススメは炭水化物。午後のトレーニングでの持久力や集中力を高めるために食べてほしいものです。おにぎり、サンドイッチ、あんぱん、中華まん、バナナ、ミニうどんなど。また、ミネラルの補給も積極的にしましょう。牛乳、ヨーグルト、野菜ジュース、チーズなどがオススメです。

・夕食

筋肉や骨の材料をたっぷりと蓄える

長時間のトレーニングで筋肉は疲労し損傷しています。これから3~4時間後の睡眠時に始まる筋肉の再生に備えて、筋肉づくりの材料となるタンパク質をたっぷりとなるべく早い時間に食べさせましょう。ただし、炭水化物の不足によりタンパク質がエネルギー源として利用され、筋肉づくりにまで回らなくなります。炭水化物も忘れずに。また、睡眠時は骨が作られる時でもあるので、カルシウムやカルシウムの吸収を促進するビタミンD、コラーゲンの合成をサポートするビタミンCなどをたっぷり摂れる献立がいいでしょう。

補足ですが、「あまりたくさん食べれない」「おやつばかり食べている」「好き嫌いが多い」などは個人差があります。栄養のバランスを考えて、練習後にプロテインなどを摂ることもいいでしょう。今では成長期に必要な栄養素が含まれたジュニアプロテインもあり、味もおいしく飲めますし、運動中の汗からカルシウムなども出ていってしまいますので、運動後に摂取することも大切です。

次回はのブログは『ケガをしないための体作りの3本柱②「寝る」』です。

サッカーでの打撲の治療例(スポーツ障害・外傷治療)

【患者様】

10代 男の子 サッカー部

【原因】

サッカーの試合中に相手選手の膝が左膝裏にぶつかり、負傷。

【所見】

左膝裏のすぐ下のふくらはぎ部分に腫れがみられ、圧痛がひどく、軽く触るだけで強い痛みが出る。

内出血の痕は見られないが、足首を動かしたり、ふくらはぎをストレッチした時、歩行時に痛みがある。

今回の打撲の場合、内出血が表面ではなく奥に溜まっていることが想定できる。

【治療内容】

患部に低周波治療器を当てて筋肉を刺激し、その後溜まった内出血を散らす目的で超音波治療器を長めに当てた。

表面に強い痛みが出ているために軽擦法で軽く擦って湿布を貼った。

数日の安静と継続して治療を行っていくようアドバイスを行った。

【まとめ】

サッカーやラグビーなどのコンタクトスポーツにはよく見られるケガです。今回のケガのポイントは、筋肉などの組織は全て内圧で保たれていて、奥に内出血が溜まってしまうと打撲した部位の内圧が高くなってしまい、痛みがひどく出てしまうことがあるために、内出血がどこに出ているかきちんと判断することが大事になります。また、痛みを我慢して運動を行うとさらにひどくなり太ももだと「膝が曲がらない」やふくらはぎだと「歩くのも痛い」など重症化する場合がありますので、早期の治療と安静が大事になります。「ただの打撲」と判断せず、痛みがひどい場合はすぐに診察を受けて治療を行いましょう。

スポーツ障害・外傷などで整骨院をお探しの方は、古賀市のおがわ整骨院へお気軽にご相談下さい。

当院の治療に関する内容はこちらをクリック

シンスプリントの治療例(スポーツ障害・外傷治療)

【患者様】

10代 男の子 陸上長距離選手

【症状】

2週間前から右足のすねの内側に痛みが出てくる。練習量は少し減らしていたが、修学旅行でスキーをしたことで痛みがひどくなる。

歩行時に痛みはないが、階段昇降時に痛みあり。

【所見】

右すね内側の筋肉だけでなく、脛骨(すねの骨)にも圧痛があるため、骨膜にも炎症が起こっていると考えられる。足の底背屈時(足首を起こしたり伸ばしたりする動き)に痛みが出る。

また、足の状態が偏平足なため、シンスプリントになりやすい足であることも言える。

【治療内容】

右すね内側の骨膜の炎症が考えられるため、骨癒合を促進する微弱超音波治療により、骨膜に直接アプローチをして炎症を早く抑えるようにした。

偏平足のため、下腿(膝から下)の筋肉全体が硬くなっているために手技により筋肉を緩めた。

また、足関節のアライメント調整を行い、足関節の動きを誘導。

最後に足裏のアーチを作り出すファイテンソラーチで偏平足に対してアプローチした。

治療後に痛みの状態を再度チェックしたところ、患部の圧痛はあるものの、足関節の底背屈時の痛みが軽減した。

シンスプリントは走ったり跳んだりする競技に多くみられますが、足のアーチの状態や足首の動きが重要になります。また、痛みを我慢して運動を続けていると、筋肉の痛み➔骨膜炎➔疲労骨折と重症化する可能性もありますので、痛みが出たらすぐに治療に行くことをおススメします。

スポーツ障害・外傷でお悩みの方は、古賀市のおがわ整骨院へお気軽にご相談下さい。

むちうちの治療例(交通事故治療)

【患者様】

20代 男性 会社員

【症状・所見】

信号停車中、後方車両に追突された時に右頚部を負傷。(むちうち)

右頚部に圧痛、鈍痛あり。また、頭痛や気分が悪くなったりもする。右肩を挙げた(挙上、外転時)時に右頚部から肩にかけて痛みが出る。

事故後1ヵ月間、整形外科に週1回通院するも症状が緩和されないため、患者様の希望により当院へ転院される。

【治療内容】

右頚部から肩にかけて低周波治療器で筋肉を刺激。トリガーポイント治療(実際に痛みを感じているところとは別の部位に痛みの引き金となっているポイントを治療する)を含めた手技療法に経筋治療(右頚部に関与する筋肉やツボを使って遠隔的に頚部にアプローチする)を用いて施術。

患部は圧痛が強いために鎮痛効果が期待できる超音波治療器にて治療。肩の可動域に関しては、むちうちの影響も考えられるために、痛みが出ない範囲でストレッチを行った。

【経過】

施術開始から徐々に患部の圧痛と鈍痛は軽減し、それに伴って肩の可動域も改善。施術期間およそ2ヵ月半で治癒。

むちうちは患者様それぞれに症状が違ってきます。問診の際に患者様の症状や状態に合わせて治療方針を決めていきますので、むちうちなどの交通事故治療で整骨院をお探しの方は、古賀市のおがわ整骨院へお気軽にご相談下さい。

成長期のスポーツ選手は体のケアが大事!

成長期の子どもの体は、骨や筋肉も発育途中で、大人と比べても骨密度や筋肉の発達も十分ではありません。よって、突然痛みが出てきたり、ケガをしやすかったりします。

①発育に個人差があるために、ケガの発生や再発の予測が困難

成長期は体力や筋力、持久力や柔軟性などに個人差があるために、同じ練習内容でも体への負担のかかり方が変わってきます。また、バランス感覚や瞬発力、持久力、筋力などは発育の過程で伸び方が変わります。ジュニア期には運動の基礎となる柔軟性やバランス感覚、体の使い方などを養うことをおススメします。

②骨や筋肉が未発達で、フォームも未熟なために負担になっている

野球で例えると、投球動作において股関節の使い方はとても重要になります。体がしっかりできていない子は投球の際に股関節がうまく使えず、上半身の動きに頼って担ぎ投げ(腕投げ)になってしまい、肩や肘を痛めてしまいます。

③急激な骨の成長により筋肉の成長が追い付かずケガの要因になる

成長期には1年間に10㎝以上背が伸びることがあります。オスグッド病(膝)やセーバー病(かかと)のような成長痛は、骨の成長に筋肉の成長が追い付かず、また、過度な運動によって筋肉を硬くしてしまい、筋肉が付着部の成長軟骨を引っ張ってしまい発症します。

④成長期のケガは後遺症も残ることがあるので、早期の治療が大切

成長期に起こる腰の疲労骨折とも呼ばれる腰椎分離症。オーバーワークによって起こりますが、大人になってもこの分離症がきっかけで腰痛に悩まされている方も多くいらっしゃいます。

成長期には「いつの間にか痛くなった」「原因がよく分からない」などといった痛みはよくあります。お子さまが気づかないうちにオーバーワークになっていたり、反復練習などで同じところに負担がかかり続けてしまっている場合があります。日頃からストレッチなどのセルフケアはもちろんですが、痛みが少しでも出てきたら我慢をせず、ひどくならないように治療と休息で体のコンディションを整えましょう。

次回のブログは『ケガをしないための体作りの3本柱①「食べる」』です。

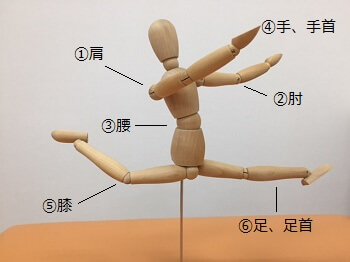

子どもに起こりやすいスポーツ外傷・障害

スポーツをしている子どものケガには、捻挫や骨折の他に、

オスグッド病やセーバー病などの成長期特有の痛みがあります。

①肩

野球肩(腱板損傷)(関連ブログ:棘下筋~肩のインナーマッスル~)

②肘

野球肘、テニス肘

③腰

腰椎分離症(ブログ:腰椎分離症~成長期の腰の痛み~)

④手、手首

腱鞘炎、捻挫(突き指)、打撲、骨折

⑤膝

オスグッド・シュラッター病(ブログ:オスグッド・シュラッター病)

分裂膝蓋骨(ブログ:有痛性分裂膝蓋骨~膝のお皿の症状~)

ジャンパー膝(ブログ:ジャンパー膝(膝蓋靱帯炎))

タナ障害

靱帯損傷

⑥足、足首

シンスプリント(ブログ:シンスプリント~すねの内側の痛み~)

セーバー病(ブログ:セーバー病~成長期のかかとの痛み~)

有痛性外脛骨(ブログ:有痛性外脛骨)

足底腱膜炎

足関節捻挫(ブログ:足首の捻挫)

当院でも多く診られるスポーツでのケガを紹介しましたが、痛みなくスポーツを楽しむためには、日々の体のケアやケガをした後のケアやリハビリが大事になります。普段からしっかりストレッチを行い、ケガをしたり痛みが出た時にはアイシングを行いましょう。(ブログ:アイシングのやり方)

次回のブログは、「成長期のスポーツ選手は体のケアが大事!」です。

外反母趾の治療例(足の痛み)

【患者様】

50代 女性 去年までジムに通っていた

【症状】

6年位前から靴を変えると両足の親指の付け根に痛みを発症。そして、半年前からは仕事帰りに毎日痛みが出ていた。左右差は右側が痛みが強く出ている。

【所見】

両足親指の付け根に疼痛・圧痛(右>左)、発赤あり。外反母趾の角度右25°、左30°(15°以上が外反母趾)中足骨部分の横アーチは崩れ、足指も使えていない浮き指状態になっている。

【治療内容】

足背・足底に低周波治療器で筋肉を刺激。その後、膝から下の筋肉を手技により緩める。外反母趾の改善に大事なことは足の状態を変えること。当院設置のファイテンソラーチで足裏のアーチを作り出し、ファイテントーケアで足指間を刺激して足指を使いやすくし、足裏の状態や感覚をチェックして治療は終了。

外反母趾の改善には継続的な治療と経過を診ていくことが重要です。足指が使えているか、アーチが崩れていないかがポイントになります。

外反母趾や浮き指など足の痛みや症状でお悩みの方は、患者様の状態に合わせて治療を行っていきますので、古賀市のおがわ整骨院へお気軽にご相談ください。