ジャックナイフストレッチ ~腰椎分離症・腰痛の予防に~

前回のコラムでは「腰椎分離症」について紹介しましたが、今回は分離症予防と太ももの裏の筋肉(ハムストリングス)の柔軟性を高めるストレッチ「ジャックナイフストレッチ」を紹介します。

ジャックナイフストレッチとは??

膝を伸ばす時には太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が収縮しますが、同時に拮抗筋(収縮する反対の筋肉)である太ももの裏(ハムストリングス)が緩まないと膝を伸ばすことができません。そのため、膝を曲げ伸ばしする時には拮抗筋が緩む仕組みになっています。これを「相反抑制反射」と言います。

ジャックナイフストレッチでは、この「相反抑制反射」を利用して、ハムストリングスを効率よくストレッチすることが可能で、太ももの裏の柔軟性を高めることで腰にかかる負担を軽減でき、分離症予防にも効果的です。

実際にやってみよう!!

①肩幅に足を広げてしゃがみ、太ももの前と胸をつけた体勢になります。

②かかとを持ち、太ももの前と胸が離れないようにゆっくり膝を伸ばしていきます。

③これ以上伸びないところで10秒間キープします。

④膝を曲げて①の状態に戻ります。

①~④の動作を毎日2回(できれば朝晩)を3~5セット行いましょう。

≪注意≫

・ストレッチ中は、ゆっくり呼吸をしながらリラックスして行いましょう。

・しゃがんだ時にかかとがつかない場合は浮かせたままでも構いません。

・動作に慣れないうちはセット数を3セット程度行い、最低でも1日1回は行うようにしましょう。

こんな方にはオススメ!!

・体が硬い(立位で前屈した時に手が床につかない)

・腰椎分離症で悩まされているスポーツ選手

・腰痛で悩まされている など

このストレッチは自宅でカンタンにできますし、太ももの裏の柔軟性を高めることで腰痛予防にもつながります。ぜひ、行ってみてください。

>お問い合わせフォームはこちらをクリック

腰椎分離症 ~成長期の腰の痛み~

成長期のスポーツ選手に診られる「腰椎分離症」について紹介します。

腰椎分離症とは??

腰椎は下の図のように「椎体」と「椎弓」で構成されています。

野球やバレーボール、サッカーなど体幹を繰り返し前後屈や回旋させるスポーツに多く診られ、繰り返し動作を行うことで椎弓部分に過度のストレスがかかることにより疲労骨折が起こってしまうことを腰椎分離症と呼びます。

好発部位は、第5腰椎(L5)に多く発症し(約90%)、好発年齢は13~14歳をピークに圧倒的に男子の発症が多くなっています。

症状は??

運動中の痛みが主ですが、特に後ろに反った時や捻った時に痛みが強くなります。中には、神経が圧迫されて足にしびれや神経痛を伴うこともあります。

治療と予防

分離症はオーバーユースによる疲労骨折です。過度の運動は筋疲労を起こし、筋肉を硬くしてしまいます。特に腰の症状は、足や骨盤周りの筋肉が硬くなった結果、痛みを引き起こしてしまうこともあります。よって、下肢の筋肉を緩めることは重要なポイントになります。

また、体の柔軟性の低下も腰に負担をかけてしまいます。特に太ももの裏の筋肉(ハムストリングス)の硬さは分離症のリスクを高めてしまいます。

そして、もう一点重要になるのが体幹の強さ(特に腹筋)です。近年、体幹トレーニングなどが注目されていますが、体幹トレーニングを行い、腹横筋や腹斜筋などのインナーマッスルを鍛えることで腹圧が上がり、自家製のコルセットとして腰に働きかけ、腰椎の弯曲が保たれて腰にかかる負担が軽減します。

予防のポイントは、ジャックナイフストレッチなどの太ももの裏のストレッチを始め、股関節~下肢のストレッチと体幹トレーニングなどの体幹の強化です。姿勢矯正体操もオススメします。

当院では、腰痛に対するストレッチやトレーニングなどのアドバイスも行っていますので、お悩みの点がございましたらお気軽にご相談ください。

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

キリンコスモスフェスタ2014

昨日は、朝倉市のキリンビール福岡工場で開催された「キリンコスモスフェスタ2014」に行ってきました

最近は家族サービスもできてなく、気候もちょうどよかったので少し遠出をしてリフレッシュしようと行ってきましたが、かなりの人でにぎわっていました

昨年行ったときにはすでにコスモスは散りかけていましたが、今年は一番いい状態で見れたので、とてもキレイでした

(この写メはよく撮れたかも・・・笑)

皆さんも機会があれば行ってみてくださいね

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

子育て応援の店に登録!

「子育て応援の店」とは、(公財)福岡県地域福祉財団が福岡県からの委託を受けて実施している事業で、小学校入学前のお子様がいる「子育て家庭」を応援する事業です。

当院は、子育て世代の皆様がお子様連れでも安心して治療ができるようにキッズスペースを設置しています。

ケガや気になる症状がございましたら、お子様連れでもお気軽にご来院ください。

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

棘下筋 ~肩のインナーマッスル②~

棘下筋棘上筋とともに棘下筋も肩関節を安定させる筋肉です。

起始:肩甲骨の棘下窩

停止:上腕骨の大結節

支配神経:肩甲上神経(C5~C6)

働き:肩関節の外旋・伸展

症状

野球の投球動作において、ボールをリリースしてフォロースルーに至る時には、ボールを投げた方向に行こうとする上腕骨を引きとめるように腱板は収縮します。よって、棘上筋と棘下筋には腕が引っ張られることによる腱板を伸ばそうとする力と、その腕を引き留めようとする腱板の収縮力が働き、繰り返しの投球動作によってストレスが腱板に溜まって疲労を起こします。

特に棘下筋は「消耗する筋肉」であり、疲労が溜まり続けることで筋肉が硬くなり、委縮していきます。背中から棘下筋の左右差を確認して、投球動作側(利き腕)の筋肉がへこんで見えると委縮していると言えます。

棘下筋の委縮により、肩の安定性が低下し、さらに投げ続けることにより野球肩の原因にもなります。

棘下筋の症状は投球動作に限らず、バレーボールのスパイクやテニスのスマッシュなど様々なスポーツでのスイング動作でも十分起こる可能性はあります。

症状のまとめ

投球動作・スイング動作の繰り返し ➔ 筋肉が消耗して委縮する ➔ 肩関節の安定性低下 ➔ 野球肩などの肩に痛み出現

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

足がつったときは・・・

足がつる(こむら返りとも言います。)のは、様々な原因が挙げられます。

そこで今回は、足がつる原因とその対処法を紹介します。

足がつる原因は??

・疲労の蓄積

・脱水による体内の水分バランスの乱れ

・運動などによる多量の発汗により、体内の電解質イオン(ナトリウム、カリウム、マグネシウムなど)が不足

・妊娠後期の妊婦さん

・寒さや冷えなどによる血行不良

足がつる時には様々な原因が重なり合っている場合があります。

予防するには??

①ゆっくりお風呂につかって体を温め、ストレッチなどを行って、疲労をためないようにしましょう。

②こまめに水分補給を行いましょう。夏場はのどの渇きを感じやすく熱中症対策で水分補給を気をつけて行う方は多いですが、冬場はのどの渇きが少ないため水分補給を忘れがちです。

しかし、寝ている時や呼吸・会話・排泄などで体から水分は抜けていきます。冬場もしっかり水分補給を行いましょう。

また、多量の発汗によって水分だけでなく体内の電解質も失われてしまいます。水やお茶ではなく、スポーツドリンクや「OS-1」などで水分と電解質を一緒に補給しましょう。

③妊娠後期の妊婦さんは胎児の成長とともにお腹が大きくなると、足にかかる負担も大きくなり、血液の循環も悪くなってしまいます。また、胎児にも栄養を与えているため栄養不足の状態にも陥ります。体を冷やさないようにして、しっかりと栄養を摂るようにしましょう。無理をしない範囲でストレッチや足の裏を刺激したりするのも効果はあります。

もし、足がつったら??

「運動中に急に足がつった!」「寝ていたら足がつった!」

という時には、まず落ち着いてストレッチをしましょう。

つった方の足を伸ばしてつま先を持って手前に引っ張るとふくらはぎがストレッチされます。

痛くて足が伸ばせない時は、力を抜いてふくらはぎを軽くさすってあげましょう。痛みが落ち着いてきたらストレッチを行ってください。

また、手が足に届かない場合には、タオルなどをひっかけて引っ張ってあげると楽にストレッチできます。

注意点!!

足がつりやすいという方は、体の疲労や水分補給などに目を向けていただくと改善していくこともありますので、ぜひ試してみてください。

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

皆既月食

昨日は皆既月食でしたが、皆さんはご覧になりましたか

今まで幾度となく月食はあったんですが、なかなか見る機会がなく、今回初めて見ました

昨日は雲一つない天気で、月の満ち欠けがキレイに見えましたね

当院の窓からちょうど東の空が見えるため月が隠れてしまうまでしっかり見えました

月食が終わりかけて、帰宅中に写メってみたら・・・

持っているスマホの機能ではこれが限界でした

次回の月食は来年4月みたいなので、またキレイに見えるといいですね

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

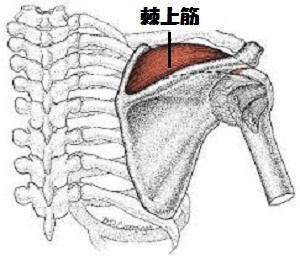

棘上筋 ~肩のインナーマッスル①~

肩には「腱板(ローテーターカフ)」と呼ばれるインナーマッスルが4つあります。

「棘上筋」「棘下筋」「小円筋」「肩甲下筋」の4つの腱板は、肩関節を安定させ動かすのに重要な働きをしています。

棘上筋

起始:肩甲骨の棘上窩

停止:上腕骨の大結節、関節包

支配神経:肩甲上神経(C5)

働き:肩関節の外転(腕を真横から上げる動作)、上腕骨を引き上げて固定する

損傷しやすいスポーツや動作

野球やテニス、バレーボールなどの肩を使うスポーツ

転倒や重い物を一気に持ち上げたとき

肩を上げた時に、骨の下で腱が挟まれてしまう(インピンジメント)

肩関節脱臼や肩鎖関節脱臼に伴う損傷

布団の上げ下ろしや洗濯物干しなどの家事

加齢に伴う腱の老化 など

症状

じっとしていて痛い、寝ていて痛い(夜間痛)

腕の上げ下ろしの時の痛み

腕を上げ下ろしの時に引っかかり感や音がする

腕を上げたときにその位置でキープできない

自分の力では痛くて腕を上げることはできないが、人から上げてもらうと少し楽に上げられる

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

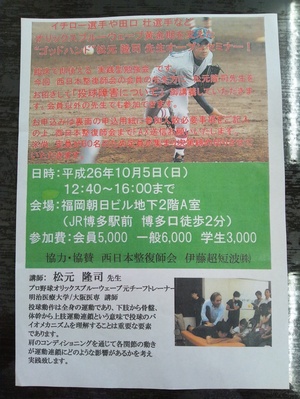

松元隆司先生オープンセミナーに参加!

昨日は、プロ野球オリックスブルーウェーブ元チーフトレーナーの松元隆司先生のオープンセミナーに参加させていただきました。

松元先生は、私の師匠であります宗像市のひらの鍼灸整骨院院長の平野先生の恩師であり、昨年まだ私が勤務していた時も一度勉強会を開いていただき、大変お世話になりました。

昨日のセミナーは、「投球動作について」でしたが、全身運動でもある投球動作において足から始まり、膝・股関節、体幹から上肢の運動連鎖を理解し、各関節の動きが投球動作にどのように影響するか、足関節・股関節・肩のコンディショニングの実技を含めた内容で勉強させていただきました。

投球動作に限らず、関節の運動連鎖は他の競技にも当てはめられ、一般の方の肩・腰・膝・足首の痛みなどの改善にもとても有効だと感じました。

今回の貴重なセミナーで学んだことを、今日からの治療に活かして地域の皆様の健康をサポートしていきたいと思います。

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院

オスグッド・シュラッター病 ~成長期の膝の痛み~

オスグッド・シュラッター病とは??特徴として、小学校高学年~高校生くらいまでに多く発症し、膝下の脛骨粗面に痛みが現れます。特に、激しいスポーツを行っている子に多く診られ、男女差は男子に多いとも言われています。

(赤い丸の部分が脛骨粗面)

原因は??

バレー・バスケ・サッカーなど、ジャンプをする、走る、ボールを蹴るなど激しい運動を繰り返すことにより、オーバーワークになってしまい、太ももの筋肉が疲労を起こして硬くなってしまいます。すると、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)の付着部であり、骨端線(成長軟骨が骨化して骨が伸びていくところ)が存在する脛骨粗面が筋肉によって引っ張られ、そのストレスにより炎症が起こってきます。症状がひどくなっていくと、脛骨粗面が隆起したり、剥離したりしてきます。

(オスグッド病で隆起した脛骨粗面)

また、激しい運動を行っている子以外でも、体が硬い、体のバランスが悪い(片足に重心がかかっている、骨盤のゆがみ)、運動後のストレッチ不足などもオスグッド病の原因にもなります。特に体が硬い子は、太ももの筋肉だけでなく、股関節や足関節の可動域の悪さや筋肉などが硬いために発症していることも考えられます。

症状は??

以下のような症状が現れた場合は、オスグッド病の可能性があります。

・膝下を押すと痛い

・正座をすると痛い(膝を深く曲げると痛い)

・膝下が腫れたり、熱っぽさがある

・膝下が出っ張ってきた

・階段の上り下りが痛い

・歩いて痛い

・走ったり、ジャンプしたりすると痛い など

軽症の場合は運動中だけの痛みで、安静にしておくと治まります。しかし、重症化してくると運動後や安静時にも痛みを感じるようになります。このような状態まで重症化した場合には、運動を中止し、治療や専門家のアドバイスを受けられることをオススメします。

自宅でできるセルフケアは??

患部が腫れていたり、熱っぽさがある場合にはアイシングを行いましょう。また、運動後もアイシングを行いましょう。

オスグッド病は太ももの前の筋肉の硬さが主な原因で、そこをストレッチして柔軟性を高めることで症状を軽減させることができますが、太ももの前をストレッチするためには膝を曲げる必要があります。

しかし、オスグッド病では膝を曲げることが困難になるため、痛みが出るストレッチは避けて、ふくらはぎやすね、太ももの裏や股関節周りのストレッチを十分に行いましょう。

オスグッド用のサポーター(ジャンパーズニーストラップやバンドなど)は、装着することにより患部にかかるストレスを軽減させて痛みを緩和させることができます。日常生活やスポーツ活動中の痛みが強い場合には、サポーターを装着して痛みを少しでも抑えてあげるといいでしょう。

ただし、あくまでも痛みを抑えるだけなので、痛みが強い場合は無理はしないようにしましょう。

シャワーでは一日の疲れはなかなか取れません。ゆっくりお風呂につかって血行を良くして一日の疲れを取りましょう。

オスグッド病のような成長痛ともいわれる痛みは、成長期が終わって成長軟骨が完全に骨化すると症状も落ち着いてきます。また、運動を控えることで痛みも軽減していきますが、成長期のスポーツ選手にとっては「練習したい」「試合に出たい」時期でもあります。体を休める時間(治療も含めて)と運動時間・運動強度のバランスをコントロールすることにより、運動をしながらでも症状を軽減することはできます。

ただし、我慢だけはしないようにしてください。痛みが出始めた初期の段階で治療を行っていけば痛みが取れるのも早くなります。何事も「早期発見・早期治療」です。少しでも気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。

新宮町・古賀市の整骨院は、おがわ整骨院